ちょう・が【むしみつけたよ〜園児たちのむし図鑑】

ちょう・がは、翅(はね)は鱗粉(りんぷん)で覆われています。ストローのような口をしていて、液体食です。幼虫は、あおむし、毛虫、いもむしで、さなぎになります。

ちょう

チョウとガのうち、一部のグループがチョウと呼ばれ、ガは「その他」です。アンテナ(触角)の先が太くなっているものがチョウです。

あおすじあげは

黒地に青い模様がとても美しいチョウです。兵庫県の「県木」はクスノキなので、「県チョウ」を選ぶとすれば、アオスジアゲハがいいですね! 公園や神社にクスノキが植えられている瀬戸内海側に多く見られます。

夏に出てくる個体は、青いバンドが細いです。

幼虫は、かわいいです。

あげはちょう(なみあげは)

いちばん身近に見られるアゲハチョウです。総称と区別するために「ナミアゲハ」と呼ばれます。夏に出てくる個体は大きくて、黒い部分が多いです。

🏠 街路樹や庭木のまわりを飛んでいます。

🍙 花の蜜を吸います。幼虫は、ミカンの仲間の葉を食べます。

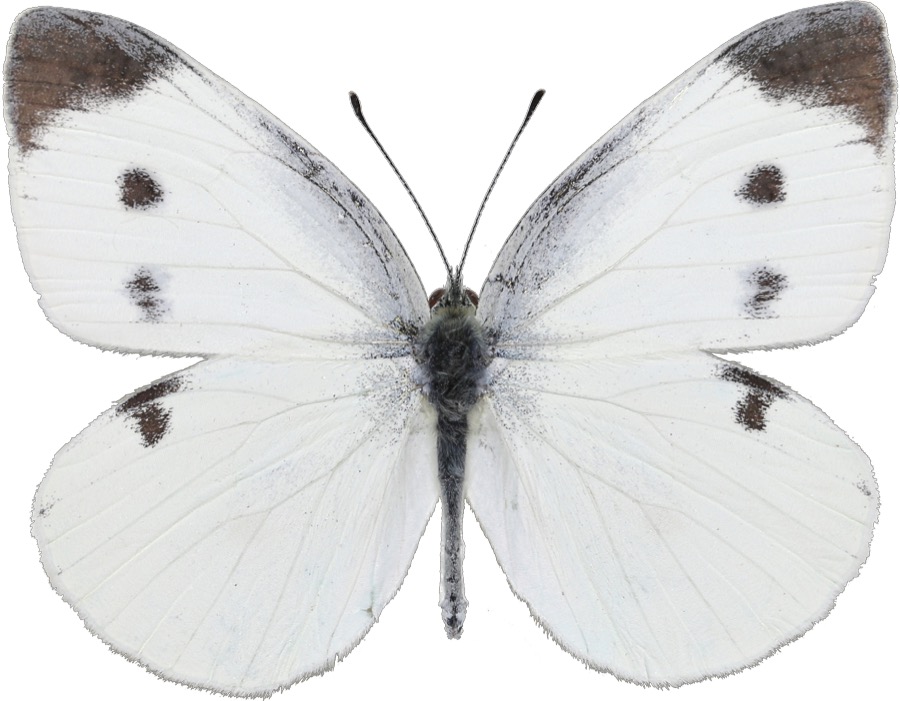

もんしろちょう

身近に見られる、白いちょうちょです。オスの方が白くて黒が濃いです。慣れれば、飛んでいても区別できますよ。

🏠 明るい草地にいます。

🍙 花の蜜を吸います。幼虫は、キャベツ、ダイコン、クレソンなど、アブラナ科植物の葉っぱを食べます。

もんきちょう

モンシロチョウと同じくらいの大きさです。翅(はね)の裏に白くて丸い模様があり、翅の縁の毛は上品なピンク色です。

オスは黄色いですが、メスは黄色いものと白いものがあります。白かったらモンシロチョウ、黄色いのはモンキチョウ、ではないのです。

草地の上を低く、すばやく飛びます。モンシロチョウやキチョウより、飛ぶのが速いです。

🏠 明るい草地にいます。

🍙 花の蜜を吸います。幼虫は、シロツメクサなどの葉を食べます。

きちょう

鮮やかな黄色のきれいなチョウです。モンシロチョウ、モンキチョウより、ひとまわり小さいです。

メスはオスより黄色が淡いです。

成虫で冬を越します。季節によって、翅の模様が異なります。

近年2種類に区別され、本州にいるものは、キタキチョウと呼ばれます。

🏠 背の高い草むら、林の縁が好きです。

🍙 花の蜜を吸います。幼虫は、ハギなどの葉っぱを食べます。

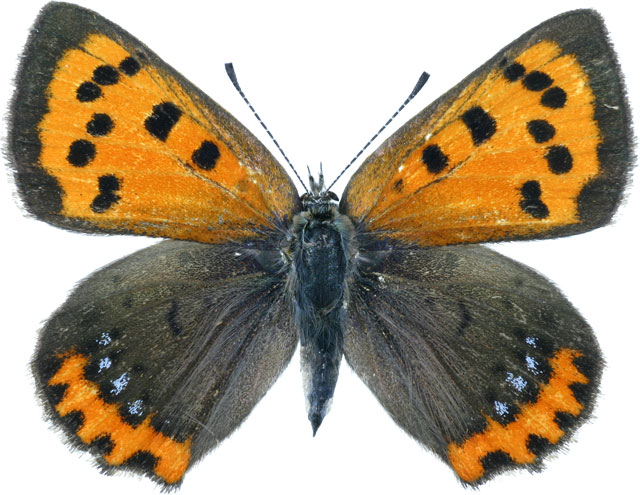

べにしじみ

小さなかわいいチョウです。

🏠 明るい草地にいます。

🍙 花の蜜を吸います。幼虫は、スイバやギシギシの葉っぱを食べます。

やまとしじみ

たぶん、どの園にもいます。いちばん身近に見られるちょうちょでしょう。

翅(はね)を開くと青色できれいですが、なかなか開いてくれません。そのため、存在をスルーされていることが多いです。「小さなチョウ」と呼ばれたり「が」と呼ばれたりすることもありますが。

園児たちもよくつかまえますが、手でつまむと、傷んでしまいます。

🏠 園庭や畑の片隅を、低く飛んでいます。

🍙 花の蜜を吸います。幼虫は、カタバミの葉っぱを食べます。

つばめしじみ

ヤマトシジミによく似ていますが、翅の表の青色はより鮮やかで、後翅(うしろばね)の裏にオレンジ色の模様があります。

🏠 明るい草むらが好きです。

🍙 花の蜜を吸います。幼虫は、マメ科植物の葉を食べます。

つまぐろひょうもん

モンシロチョウより大きくアゲハチョウより小さいくらいです。オレンジ色が鮮やかな、きれいなチョウです。

🏠 明るい草地にいます。

🍙 花の蜜を吸います。幼虫は、スミレの葉を食べます。プランターのパンジーやビオラの葉っぱも食べます。

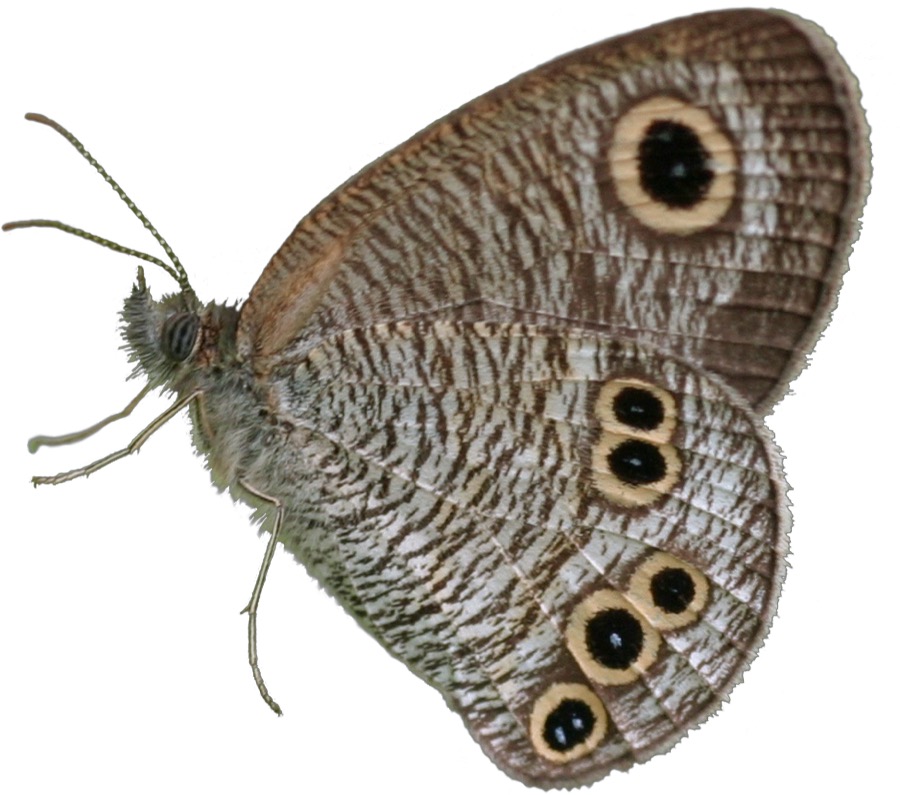

ひめうらなみじゃのめ

「ジャノメ」は「蛇の目」の意味で、翅(はね)の裏に目玉模様があります。いくつかの種類があり、大きさはいろいろですが、どれも地味な色で、あまり目立ちません。

ヒメウラナミジャノメは、シジミチョウよりも大きく、モンシロチョウやキチョウよりも小さいです。後翅には、目玉が5つあります。

🏠 湿った草むら、林の縁が好きです。

🍙 花の蜜を吸います。幼虫は、イネ科植物の葉を食べます。

ちゃばねせせり

シジミチョウより少し大きいくらいの、地味なちょうちょです。ほとんどスルーされていますが、秋になると数は多くなるので、みんなで虫とりすると、つかまります。

よく似たイチモンジセセリは、後翅(うしろばね)の裏に大きな白い模様がならんでいます。

🏠 明るい草地にいます。

🍙 花の蜜を吸います。幼虫は、イネ科植物の葉を食べます。

が

成虫よりも、幼虫の方が、よくみつかります。あおむし、いもむし、毛虫、しゃくとりむしなど、いろいろです。子どもたちは、チョウとガの区別を、気にしていません。大人は「ガは悪い。汚い」という印象が強いようですが。

こぶのめいが

1cm足らずの小さなガです。メイガの仲間など、いろんな種類がありますので、ひとからげに「ちっちゃなガ」でもいいです。

秋になると数が増え、草むらにたくさんいますが、たいていスルーされます。

名前の「こぶ」は翅(はね)に隆起があるからです。「の」は「野」です。

🏠 草むらにいます。

🍙 花の蜜を吸います。

わもんのめいが

1cmくらいの小さなガです。

とまっているときは細長く、枯れ草色をしているので、目立ちません。草むらを歩くとよく飛び立ちます。

🏠 草むらにいます。

🍙 花の蜜を吸います。

うめえだしゃく

初夏の昼間にひらひらと舞う、きれいなガです。

幼虫は黄色と黒の模様が特徴的な、シャクトリムシです。ときどき多数発生することがあります。

「ウメエダシャク」という名前は、梅の仲間につく、枝のような、尺取り虫、という意味です。

🏠 ウメやサクラなども木の周りを飛んでいます。

🍙 花の蜜を吸います。幼虫は、ウメ、サクラ、カナメモチなど、バラ科植物の葉っぱを食べます。

まいまいが

成虫は、モンシロチョウくらいの大きさで、梅雨の頃、くるくると回るように飛びまわっています。これはオスで、メスは乳白色で大きく、ほとんど飛びません。

幼虫は、色とりどりの毛虫で、顔に「ハ」の字型の模様があります。毒々しい姿ですが、毒はありません。

🏠 いろんな広葉樹の葉にいます。

🍙 成虫は何も食べません。幼虫はいろんな植物の葉を食べます。

こすずめ・せすじすずめ(すずめがの幼虫)

しっぱの先にトゲのついている大きなイモムシは、スズメガの幼虫です。さわってもだいじょうぶです。トゲはやわらかく、刺すことはありません。

🏠 いろんな植物の葉っぱにいます。さなぎになる前には園庭をうろうろ歩いていることも。

🍙 葉っぱ。食べる葉っぱは種類によって違います。

ほかの種類や成虫の姿などは、下の記事をごらんください。

→ しっぽにトゲのある、大きくて、まるまると太った、イモムシたち

せすじひとり

4cmくらいの、タワシのような毛虫です。ヒトリガの仲間はよく似た姿をしています。セスジヒトリは、都市部にいて、秋に見られます。成虫は、春に現れます。

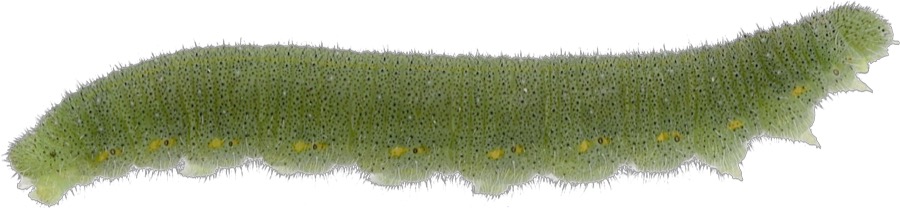

よとうむし

2〜4cmくらいのイモムシ、アオムシです。ヨトウガの仲間の幼虫で、いろんな種類があって、色も、模様もさまざまで。ダンゴムシのように、びっくりすると、丸まります。

夜に活動して野菜を食い荒らすことから「夜盗虫」の名があります。昼間は土の中や、プランターの下などで、じっとしています。

🏠 畑やプランターにいます。昼間は土の中にいます。

🍙 野菜などの葉を食べます。

→ むしみつけたよ トップページへ戻る